Article de Michel Gordey paru dans Les Etoiles, n° 76, 22 octobre 1946, p. 4

RICHARD WRIGHT, l’écrivain noir dont les œuvres sont des cris de révolte et de souffrance, —Richard Wright que l’on s’imaginerait volontiers comme un homme aux mâchoires et aux poings serrés, enfermé dans son amertume, — Richard Wright m’ouvre la porte de son appartement, et tout de suite je sens le calme, la bonté, la raison qui émanent de cet homme à la taille moyenne, au teint sombre et mat, aux veux doux et intelligents derrière des lunettes sans monture, des lunettes de professeur de collège américain.

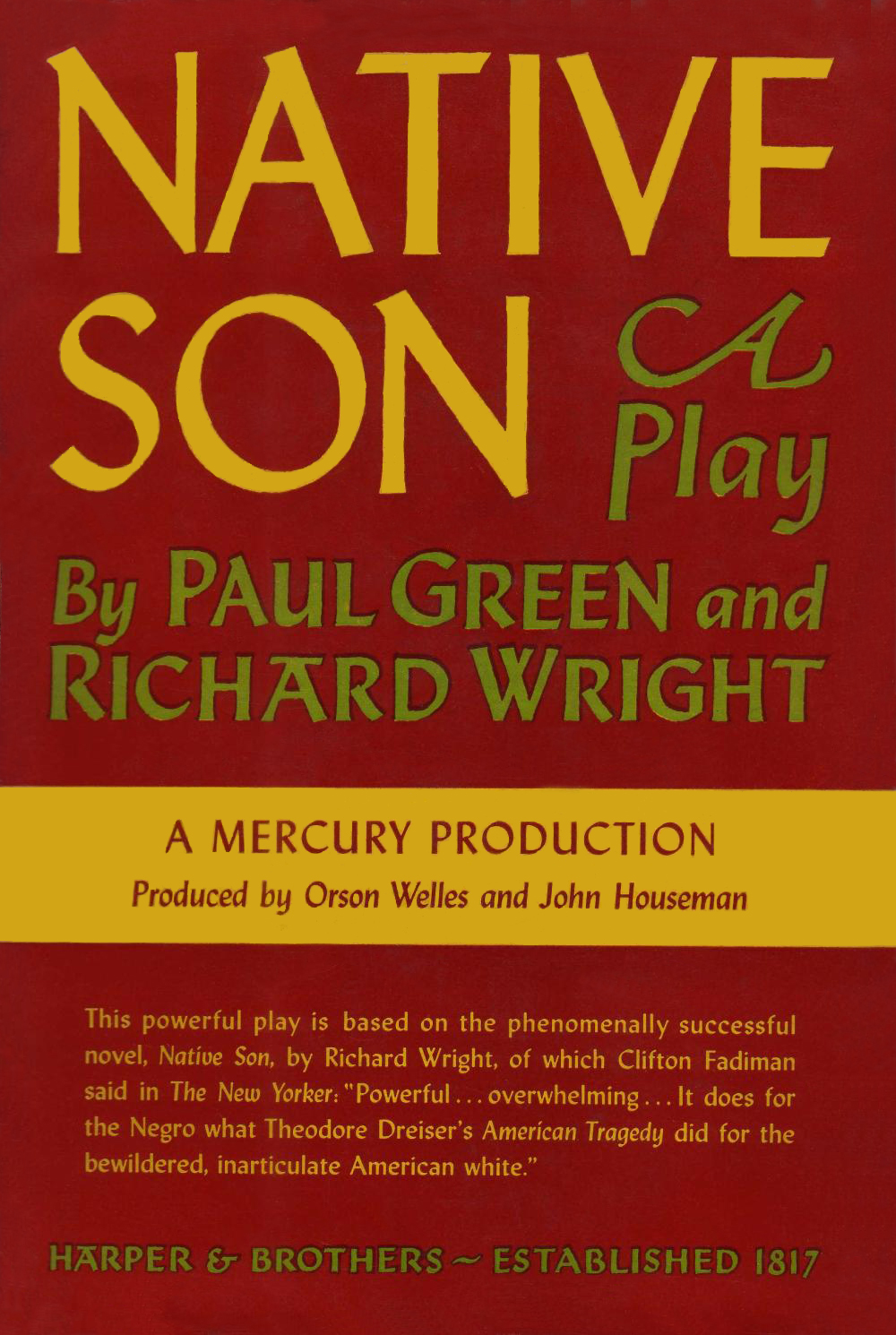

Nous parlons maintenant de ses derniers succès aux Etats-Unis. Black Boy, paru il y a onze mois, a été pendant longtemps le « best seller » — le livre qui s’est le mieux vendu dans les grandes villes américaines. 550.000 exemplaires ont été achetés par des lecteurs dont beaucoup, me dit Wright, ont surement lu le livre avec plus de peine que de plaisir. Jamais encore un livre écrit par un auteur noir n’a connu un tel succès de librairie. Mais déjà auparavant, Native Son, avait atteint un tirage de 300.000, et l’adaptation théâtrale du livre, mise en scène par Orson Welles, fut jouée à New-York et dans les principales villes du pays, avec un succès incroyable. Ces chiffres et ce succès sont d’autant plus remarquables que Wright n’a jamais doré la pilule, que ses œuvres brûlent d’indignation et de révolte, qu’il est devenu le porte-parole de 12 millions de voix noires, (titre d’un autre de ses livres), et que pourtant, incontestablement, ce sont surtout des blancs qui ont acheté et lu ses livres.

Je dis à Richard Wright le sentiment de tristesse et de désespoir qui étreint un Français devant le problème noir aux Etats-Unis. Wright se lève, me regarde et dit très doucement :

— Il n’y a pas de problèmes insolubles. Je me refuse à croire qu’il en existe. Le problème noir en Amérique comporte, lui aussi, des solutions. Encore faudrait-il les rechercher. Mais personne ne veut s’en occuper. Il n’existe pas, dans cet immense pays, une seule association, un seul groupement de blancs ou de noirs, qui ait même voulu proposer par écrit un plan d’action. On s’est attaqué à tel ou tel aspect particulier de la situation. On a parlé et écrit depuis trois quarts de siècle. Mais personne n’a eu le courage de dire : il faut faire ceci ou cela… Il y a des dizaines de millions d’Américains, blancs et noirs, qui sont au fond pleins de bonne volonté, et qui voudraient agir, faire quelque chose. Personne, m’entendez-vous — personne ne leur a jamais dit ce qu’il faut faire.

— La situation est-elle, à votre avis, demandé-je, pire ou meilleure aujourd’hui qu’avant la guerre ?

— Il est difficile de répondre à une telle question. Avec l’âge industriel, les noirs — je parle de ceux du Nord, car dans le Sud la situation est tout à fait différente — ont été littéralement enfermés dans les grandes villes, ou plutôt dans certains quartiers congestionnés de ces centres industriels. Manœuvres dans les usines, hommes de peine, toujours embauchés pour faire les travaux les plus durs et les moins bien payés, les noirs n’ont pas le choix. Ils auraient voulu faire de l’agriculture, aller vivre dans les campagnes : mais chaque fois qu’ils l’ont essayé, ils furent vite chassés des villages et petites villes. Chassés vers les grandes villes où — vivant entre eux — ils pouvaient au moins subsister. Dans les petites communautés rurales du Nord, même dans les régions où le sentiment antinègre n’est pas violent, on leur rendait l’existence impossible. Ainsi, concentrés et isolés dans les grandes agglomérations urbaines, la distance se fit de plus en plus grande entre les jeunes générations de blancs et de noirs. Autrefois, il y avait encore des restes de paternalisme, des vestiges de la vie des grandes plantations, des résidus de contacts anciens et de vie commune. Aujourd’hui, il y a des blocs compacts noirs au milieu de populations blanches. Et, pour ainsi dire, aucun contact…

— Mais les syndicats ouvriers ne cherchent-ils pas à réaliser ces contacts, au moins dans une certaine mesure ?

— Certains syndicats s’efforcent de le faire, me répond Wright. Dans le CIO, il y a 500.000 ouvriers syndiqués noirs. Le nombre total pour les Etats-Unis est de 750.000 adhérents noirs de syndicats. Dans la Fédération Américaine de Travail, la AFL, connue pour ses tendances réactionnaires, les ouvriers noirs ne sont généralement pas admis : c’est pour cette raison qu’il n’existe pas un seul chauffeur de locomotive noir, pas un seul ouvrier charpentier noir, et ce depuis deux ou trois générations. Mais il faut bien dire que même au sein du CIO, pourtant composé surtout d’éléments de gauche, nous sommes tout de même relégués au second plan. Les noirs forment plus de 15% du nombre total des syndiqués CIO. Mais au Comité Directeur de cette Confédération Syndicale, il n’y a pas un seul travailleur noir. Et puis, dans les questions de défense ouvrière, comme les promotions, l’ancienneté, même les dirigeants du CIO ne défendent pas les noirs Comme ils le feraient pour les blancs…

« Nous avons tout et tous contre nous. C’est bien simple. Sur le terrain économique, on nous interdit de nous élever. Nous sommes la main-d’oeuvre à bon marché, on nous traite et on nous maintient comme tels. C’est d’ailleurs la base et la raison de tout le problème noir aux Étau-Unis. Tout le reste a été tissé autour de cette vérité première.

Richard Wright me parle alors du retour des combattants noirs.

« Ces garçons qui ont été arrachés à leurs fermes, à leurs ateliers, pour aller combattre au nom de la démocratie (ici un sourire amer se dessine sur les lèvres de Wright), ont vu à Paris, à Londres, à Rome, des civilisations non-esclavagistes. Ils ont vu, ils ont vécu la liberté dans ces pays étrangers. Ils rentrent maintenant, et des conflits, des bagarres et des haines en résultent. Chaque jour, nos journaux signalent que, dans le Sud, nos garçons démobilisés, ont été battus, insultés, parce qu’ils ne voulaient pas reprendre la place qui leur revient, comme on dit dans ces Etats.

Pour finir, nous parlons du danger fasciste aux Etats-Unis. C’est un sujet qui touche de très près à la question de l’adaptation des anciens combattants qui pourraient, en cas de chômage ou de crise économique aux Etats-Unis, former les cadres et les masses d’un mouvement néo-fasciste américain.

« Le plus grand danger, me dit Wright, ce ne sont pas les réactionnaires du Sud. Ceux-là n’ont qu’une idée fixe : le danger noir. Avec ce mot d’ordre, ils pourraient, par exemple, étouffer dans le sang toute tentative d organiser les masses ouvrières noires du Sud en syndicats. Mais ils n’entraîneront personne dans le Nord, avec un tel programme. Non, le vrai danger ce sont les Lindbergh, les Vandenberg, les républicains du Nord qui méprisent et haïssent le peuple, et qui, avec beaucoup d’argent à leur disposition, arriveraient peut-être à exploiter le mécontentement de certaines couches de la population. Cela peut fort bien arriver ici. Tout peut arriver.

« Dans mon pays, me dit Wright, on s’occupe beaucoup des misères du monde entier, c’est même un de nos plus beaux traits de caractère nationaux ; on s’occupe des Chinois et des Arméniens, et on a raison de le faire mais on ne pense jamais à la misère des noirs qui sont pourtant là, sur le seuil, devant la porte. On s’occupe aux Etats-Unis de la liberté des élections en Grèce ; mais M. Byrnes, notre secrétaire d’Etat, qui a tant de soucis à cause de ces malheureux Grecs, est contre l’abolition du « poll-tax » qui empêche la quasi-totalité des noirs de voter dans les Etats du Sud. M. Byrnes est un ancien sénateur du Sud, et il s’en souvient.

Je quitte Richard Wright qui, de sa large écriture, me dédicace « Black Boy » : Freedom, belongs to the strong…, écrit-il. La liberté appartient aux hommes forts. Puisse-t-il conserver la force nécessaire dans sa lutte. La lutte pour la véritable libération de ses frères opprimés.

Michel GORDEY.