Je participerai au colloque international « Hocine Aït Ahmed : trajectoire politique et héritage intellectuel » dont voici le programme.

Je participerai au colloque international « Hocine Aït Ahmed : trajectoire politique et héritage intellectuel » dont voici le programme.

Entretien de Mohammed Harbi avec Kuider Sami Naïr paru dans Les Temps Modernes, n° 432-433, juillet-août 1982, p. 34-55

I – Quelle analyse faisais-tu, en 1962, du FLN ?

En mars 1962, les masses algériennes s’identifiaient au FLN. C’était le parti victorieux. Chacun avait à cœur de faire l’effort nécessaire pour que l’action de l’OAS ne puisse pas empêcher le référendum d’autodétermination. Personnellement je considérais que le FLN n’était pas à la hauteur de la situation à laquelle il était confronté.

Entretien de Mohammed Harbi avec Pierre Delcourt paru dans Politique Hebdo, n° 179, du 19 au 25 juin 1975

une interview de Mohamed Harbi, membre du C.C. du F.L.N. algérien et directeur de l’hebdomadaire « Révolution Africaine » avant la destitution du président Ben Bella

Article paru dans Alger Républicain, 28 année, Nouvelle Série, n° 712, 31 octobre 1964

Dans le cadre de la quinzaine culturelle, le Comité de l’Algérie nouvelle a présenté au public de la salle Ibn Khaldoun, la première conférence politique de son calendrier.

Cette conférence, il faut le souligner, a connu un très grand succès et les derniers arrivés ont dû se contenter de la station debout. Ceci est dû à la fois à la personnalité du conférencier Mohammed Harbi mais aussi et surtout au sujet traité : « Le Parti et l’Etat », qui montre à l’évidence combien les problèmes politiques intéressent les gens.

Interview de Hocine Aït Ahmed parue dans Tribune internationale-La Vérité, n° 10, décembre 1982-janvier 1983

Hocine Aït Ahmed, qui a accordé cette interview à Tribune internationale-La Vérité, est une figure importante dans l’histoire de la révolution algérienne.

« Orientalisme, impérialisme et sionisme » : mon nouvel article a été publié dans la première livraison de la revue À bas bruit.

Le texte est librement consultable via le lien suivant : Orientalisme, impérialisme et sionisme – À bas bruit

Article paru dans La Petite République, 5 avril 1905

A l’hôtel des Sociétés savantes. – Une conférence-controverse. – Projets et contre-projets

La conférence-controverse sur la séparation des Eglises et de l’Etat, organisée par l’Association nationale des libres-penseurs, qui a eu lieu hier soir, à l’hôtel des Sociétés savantes, a été des plus intéressantes.

Résolution du congrès socialiste international de Paris parue dans La Fronde, 28 septembre 1900 ; Le Petit sou et La Petite République, 29 septembre 1900 ; Le Socialiste, 21 octobre 1900

Le congrès socialiste international tenu à Paris en 1900,

Considérant,

Que le développement du capitalisme mène fatalement à l’expansion coloniale, cette cause de conflits entre les gouvernements ;

Résolution du treizième congrès du Parti ouvrier français tenu à Romilly-sur-Seine et parue dans La Petite République, 12 septembre 1895

Sur la question coloniale, le citoyen Paul Lafargue, au nom du conseil national, fait un rapport très complet et très documenté, dans lequel il montre tous les dangers et tous les inconvénients de la politique coloniale.

Après une intéressante discussion à laquelle prennent part plusieurs délégués, le congrès adopte à l’unanimité la résolution suivante :

Article de Maxime Rodinson paru dans Vérité-Liberté. Cahiers d’information sur la guerre d’Algérie, n° 16-17, février-mars 1962

VERITE-LIBERTE a déjà publié dans son numéro 6-7 une longue étude de Maxime Rodinson, « Maghreb et nationalisme arabe ». Nous publions maintenant un commentaire critique du même auteur sur le livre récent de A.R. Abdel Kader, « Le conflit judéo-arabe ».

Article de Mercer Cook paru dans Vendredi, 4e année, n° 145, 12 août 1938, p. 5

Il y a treize ans, dans un grand hôtel, à Washington, Vachel Lindsay lisait devant des personnalités de la capitale quelques poèmes, dont trois d’un jeune Américain de couleur. Ce poète noir n’était autre que Langston Hughes, qui travaillait dans le même hôtel comme plongeur (bus boy).

Article de Bachir Hadj Ali alias Youssef Smaïli paru dans Alger Républicain, 28e année, n° 476, 29 janvier 1964 et n° 477, 30 janvier 1964

DES Algériens s’inquiètent de ce qu’ils appellent « la dégradation des mœurs ». Dans leur grande majorité ils sont sincèrement tourmentés par ces tares que sont la prostitution, le vol, l’ivrognerie. Mais, certains d’entre eux brossent un tableau d’une extrême noirceur, exagèrent les faits, font le silence sur les progrès réalisés dans l’assainissement des mœurs et exploitent des tares héritées du passé colonial, dans un but précis : rendre responsable de cet état de choses, le régime démocratique et populaire et son option socialiste, donner à leur opposition hypocrite à la révolution la base morale à laquelle notre peuple est attachée.

Motion parue dans Alger Républicain, 28e année, Nouvelle Série, n° 466, 17 janvier 1964, p. 1-2 ; texte reproduit dans Le Peuple et La République

« LE dimanche 5 janvier, à la maison du Peuple, à Alger, s’est tenue une réunion publique au cours de laquelle, sous prétexte de défendre « les valeurs de l’Islam », des orateurs ont tenu un langage qui confine au fanatisme le plus rétrograde, qui s’inspire des sources les plus médiévales de la réaction féodalo-bourgeoise.

Interview d’Arthur Koestler par Jean Duché publiée en deux parties dans Le Littéraire, n° 32, 26 octobre 1946, p. 1-2 ; n° 33, 2 novembre 1946, p. 3

_ « Vous êtes un faux témoin ! » reprochent les communistes à Koestler.

_ « J’ai vécu à Moscou et à Kharkov ; j’ai voyagé dans toute la Russie », répond l’écrivain de Le Zéro et l’Infini.

Interview par Jean DUCHE

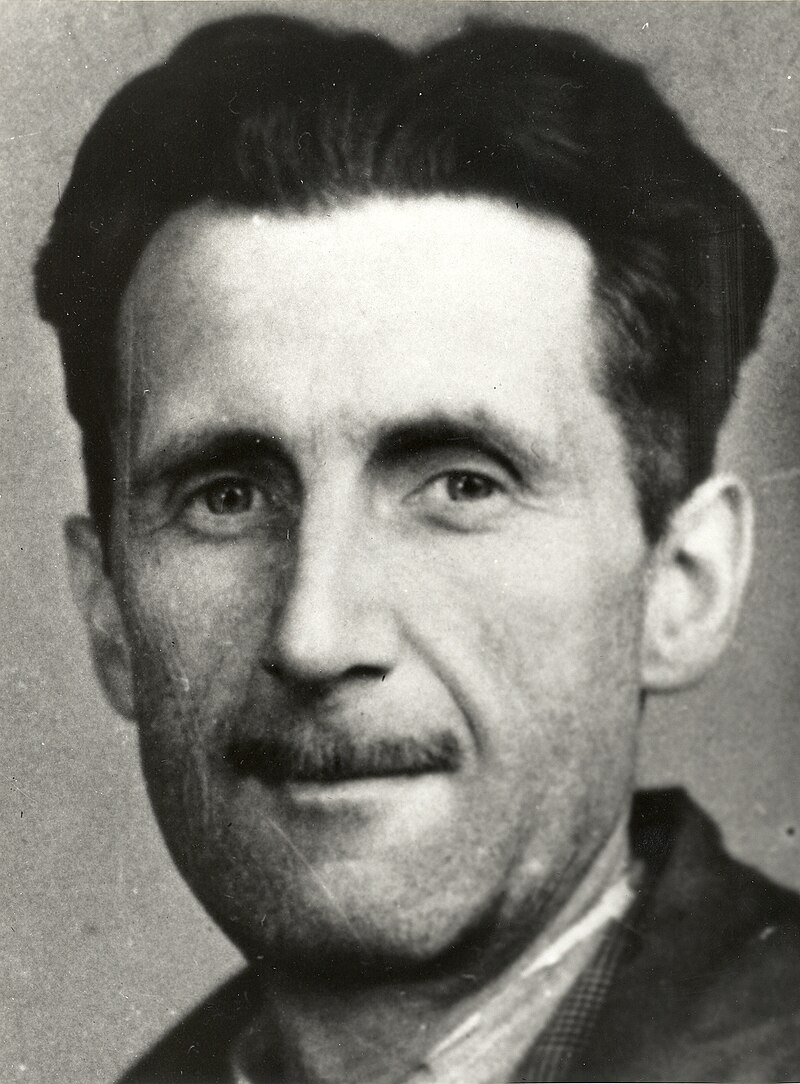

Article de George Orwell paru dans le Bulletin d’information des Groupes de liaison internationale, n° 1, mars 1949, p. 9-19 ; texte initialement publié en octobre 1948 dans Commentary sous le titre ‘Britain’s Struggle for Survival: The Labor Government After Three Years‘

G. ORWELL dans son article présente une analyse objective et complète de la situation en Angleterre et des difficultés devant lesquelles se trouve placé le gouvernement travailliste par sa faute, ou du fait même qu’il est en train d’instaurer un régime socialiste.

Article signé B. Landau paru dans Le Réveil des jeunes, organe de la jeunesse socialiste juive « Bund », nouvelle série, n° 36, 1er août 1946, p. 1 et 3

L’ATTENTAT récent au Quartier Général Britannique à King David Hôtel à Jérusalem a causé une grande émotion, non seulement en Palestine même, mais dans le monde juif et tous les cercles qui s’intéressent à la solution du problème juif. Cet « exploit » terroriste qui coûta la vie à plusieurs dizaines de personnes innocentes a provoqué à juste raison l’indignation générale. Seuls quelques actes isolés de sauvagerie comme celui de jeunes gens jouant des airs de swing pendant l’enterrement des victimes sont à déplorer.

Article signé Alexandre paru dans Le Réveil des jeunes, organe de la jeunesse socialiste « Bund » en France, nouvelle série, n° 22, 16 décembre 1945, p. 4-5

LE sionisme a gagné certaines sympathies, dans les cercles démocratiques en France et même parmi les socialistes français. Ces sympathies sont dictées par des sentiments humains à la suite du sort tragique de millions de Juifs, victimes éternelles de la réaction sociale. La compassion pour les Juifs qui ont survécu dans les différents pays d’Europe et les protestations contre les persécutions, dont ils sont encore victimes, peuvent créer un terrain favorable à la propagande sioniste, parmi tous ces démocrates et socialistes qui ne sont pas encore au courant de l’essence même du sionisme. Et il faut reconnaître que les sionistes savent tirer profit de ces sentiments purement humains pour les intérêts du parti, pour leur but utopique et nuisible. Mais si un démocrate sincère ou un socialiste français réfléchit sur les bases essentielles du sionisme, il reconnaîtra, que le socialisme, la démocratie et l’internationalisme sont en contradiction absolue avec le sionisme, même socialiste.

Article paru dans Le Réveil des jeunes, organe de la jeunesse socialiste juive « Bund » en France, nouvelle série, n° 20, 15 novembre 1945, p. 7

Le journal sioniste « Notre Parole » n’est pas content de l’article concernant la question palestinienne du rédacteur de la politique étrangère du Populaire, notre camarade, Charles Dumas. C’est incontestablement son droit. Mais, pourquoi, en répondant à l’exposé si clair et hautement objectif de Charles Dumas, travestir les faits ? Pourquoi présenter ceux qui ne sont pas d’accord avec les thèses sionistes comme des ignorants ou comme des défenseurs de la cause des fascistes arabes ?

Article de Henri Minczeles alias Henri Montmartre paru dans Le Réveil des jeunes, organe de la jeunesse socialiste juive « Bund », nouvelle série, n° 3, février 1945

Principalement depuis le National-Socialisme, les idées racistes ont été remises à l’honneur. On a assisté et à un état d’esprit borné et intransigeant et malheureusement à des applications hideuses qui se sont traduites par les sinistres exploits des S.S. et de la Gestapo. Je vais ici m’attacher à montrer que tout Socialiste ne peut être ni raciste, ni antisémite.

Tribune d’Albert Camus parue dans La Gauche, n° 7, octobre 1948, p. 1-2

NOUS l’avons dit et c’est notre fierté : Le R.D.R. entend être le régulateur de la vie démocratique en France, le forum de toute la pensée libre et révolutionnaire. C’est dans cet esprit qu’il accueille fraternellement ce bel article de notre ami l’écrivain et auteur dramatique Albert Camus, par lequel l’auteur de La Peste entend clore un dialogue qu’il eut avec M. Emmanuel d’Astier de la Vigerie, député de l’U.R.R., apparenté au P.C.

Article de Jean Rous paru dans Franc-Tireur, 7e année, n° 328, 30-31 mars 1947, p. 1 et 3

L’ALGERIE CHERCHE SA VOIE (II)

De notre envoyé spécial Jean ROUS

Alger, mars. – La grande personnalité mystérieuse de l’Algérie, le prophète de l’indépendance, Messali Hadj, a bien voulu nous recevoir dans sa résidence surveillée de Bouzaréa, petite commune près d’Alger, qui domine la verte plaine encerclée par les monts de Kabylie.

Article de Joseph Gabel alias Lucien Martin paru dans Masses, n° 11, octobre-novembre 1947, p. 11-13

L’OBJECTIVITE est plus nécessaire encore lorsque l’on traite de problèmes humains que pour l’étude de questions scientifiques. En publiant l’article de Lucien Martin nous tenons à faire remarquer aux lecteurs que l’auteur est lui-même israélite ; qu’à l’appui de son hypothèse il eût pu apporter bien d’autres faits, témoignages ou raisonnements ; enfin, qu’il est permis de critiquer le sionisme sans être un stipendié de l’impérialisme anglais ou un possédé de l’antisémitisme. Les malheurs juifs ne doivent pas nous faire oublier, d’une part qu’il existe des Arabes en Palestine, d’autre part que le nationalisme, sous quelque forme qu’il soit, n’est une solution à aucun des problèmes de l’heure présente. Toute notre sympathie est acquise aux survivants des hécatombes hitlériennes. Nous partageons leurs souffrances, physiques et morales, comme nous partageons celles de toutes les victimes, – et il y en a de par le monde ! – de l’oppression, de la haine, de la bêtise.

Article de Pierre Naville paru dans La Nouvelle Revue Marxiste, n° 3, février-avril 1962, p. 3-6

A l’heure où j’écris, le gouvernement français et le G.P.R.A. ont repris et font aboutir une négociation qui doit consacrer un peu plus tard l’indépendance de l’Algérie. La conclusion d’un cessez-le-feu, comme au Vietnam, atteste qu’il s’agit de la fin d’une guerre, tout autant que du début d’une révolution.

Tribune de Lucien Weitz parue dans Nouvelle Gauche, 2e année, n° 33, du 28 septembre au 11 octobre 1957, p. 6

IL y a des formes d’auto-critique qui se révèlent n’être qu’un réquisitoire contre les autres. Le titre de l’article (1) de Léo Hamon : « La gauche souffre-t-elle d’algéromanie ? » n’était que formellement dubitatif. Le contenu, lui, ne laissait aucun doute.

Article de Daniel Guérin paru dans Correspondance Socialiste Internationale, 10e année, n° 93, mars 1959, p. 2

Vers 1930, à l’époque, hélas déjà lointaine où certains d’entre nous faisaient leurs premiers pas dans l’action militante, la tâche essentielle était de faire connaître ce qu’est la colonisation, car bien peu de gens dans notre pays s’y intéressaient, et plus rares encore étaient ceux qui l’avaient sérieusement étudiée.

Article de Pierre Vidal-Naquet paru dans Partisans, n° 52, mars-avril 1970, p. 193-199

Ce numéro de Partisans ne serait à mon avis très utile si quelqu’un ne semait pas un peu d’inquiétude entre tant de certitudes affirmées. C’est cette tâche un peu ingrate qui m’incombe ici. Nos lecteurs sont des militants de la gauche révolutionnaire, et c’est leur orthodoxie que je mets ici en question. Je ne doute pas en effet qu’ils ne soient très largement prévenus contre la propagande israélienne et sioniste qui, en France, rencontre un écho qu’il est devenu inutile de décrire. Une chose est de combattre une idéologie et une propagande néfastes, une autre est de prendre conscience d’un certain nombre de réalités gênantes.

Article d’Albert Memmi paru dans Eléments, revue du Comité de la gauche pour la paix négociée au Moyen-Orient, n° 1, décembre 1968, p. 3-4

PARMI les carences et les erreurs de la gauche européenne, pendant ces dernières décades, l’Histoire retiendra probablement sa méconnaissance du renouveau, ou de la solidité, du fait national ou ethnique, principalement chez les peuples opprimés.

Allocution de Kurt Eisner publiée dans La Révolution en Bavière (novembre 1918). Discours et proclamations, Paris, Librairies du Parti socialiste et de « l’Humanité » réunies, 1919, p. 28-32

L’ère nouvelle a été inaugurée le dimanche 17 novembre, au Théâtre National, par une fête révolutionnaire, pour laquelle le Conseil des Ouvriers, Soldats et Paysans avait distribué des cartes. Pas d’équipages solennels, pas de toilettes somptueuses, pas de décorations scintillantes ni de diadèmes. Les places avaient été tirées au sort, si bien que l’aspect de la salle était tout différent de ce qu’il était par le passé. Ainsi, on voyait le Ministre des Finances aux fauteuils d’orchestre, le Ministre de l’Intérieur au balcon, pendant que d’autres célébrités du mouvement révolutionnaire se trouvaient au « paradis », visibles aux seuls yeux armés de lorgnettes. Le Conseil des Ouvriers, Soldats et Paysans avait lancé des invitations dans presque tous les milieux, et le Munich intellectuel, lui aussi, était représenté largement. A la place des décorations et des diadèmes des galas passés, on voyait cette fois-ci, comme seuls ornements, des brassards ou des nœuds rouges.

Article d’Odette Kervorc’h paru dans Le Combat syndicaliste, 24e année, n° 23, mars 1950, p. 4

Nous apprenons la mort, dans un hôpital des environs de Londres, du célèbre écrivain anglais, George Orwell, décédé d’une affection pulmonaire dont il souffrait depuis de nombreuses années. Il était âgé de 46 ans.

Article de Louis Perceau paru dans La Vie Socialiste, 7e année, n° 133, 2 mars 1929, p. 3-7

J’ai lu, avec toute l’attention qu’ils méritaient, les articles que notre ami Marcel Déat a consacrés à l’ouvrage d’Otto Bauer sur les rapports entre le socialisme et la religion.

Dirai-je que la thèse d’Otto Bauer n’est pas la mienne ? C’est superflu, sans doute, et ceux qui ont lu les articles que j’ai consacrés, il y a quinze mois déjà, à cette question qui devient de plus en plus « actuelle », en seront convaincus.

Article de Louis Perceau paru dans La Vie Socialiste, 5e année, n° 79, 3 décembre 1927, p. 9

Je ne suis pas surpris d’avoir provoqué l’indignation de deux camarades « chrétiens » par mon article sur Socialisme et Religion. J’ai l’habitude de ces réactions. Quand on se permet, maintenant, dans un journal socialiste ou socialisant, de médire du christianisme, il se trouve toujours quelques pasteurs ou quelques élèves-pasteurs pour s’indigner. L’avouerai-je : Ce n’est pas à eux que je m’adressais. Nos deux camarades pensent pouvoir croire en Dieu, pratiquer une religion, et se prétendre socialistes. C’est leur droit. Mais ce n’est pas la question. Et ce ne sont pas les deux douzaines de socialistes chrétiens que peut compter notre Parti qui ont à la résoudre.

Article de Pierre Monatte paru dans La Révolution prolétarienne, n° 67 (368), décembre 1952, p. 1-2

La revue Esprit vient de consacrer tout un numéro à la « gauche américaine ». La vieille phraséologie politique a repris le pas depuis quelques années sur les désignations courantes suivant les classes sociales. On est de gauche et non plus bourgeois, petit-bourgeois ou ouvrier. Là aussi il est franchement mal porté d’être ouvrier. Que ce soit la conséquence d’un affaissement de l’esprit prolétarien, cela ne fait pas de doute. Mais c’est aussi le résultat d’une invasion du mouvement par les intellectuels et par toutes les couches de la petite-bourgeoisie, fonctionnaires en tête. Cet affaissement de l’esprit prolétarien, dans quelle mesure provient-il de l’étatisme russe et de l’étatisme tout court qui tend à submerger le monde, cela mériterait d’être examiné plus profondément. Contentons-nous aujourd’hui de le constater.

Article signé Henry-Leconte paru dans Masses, n° 7, 20 juin 1933, p. 6-7

Les orgues des cathédrales font plus que de chanter la gloire de Dieu ; elles exhalent aussi l’inquiétude de voir les masses échapper à l’envoûtement de leurs symphonies surnaturelles.

Article de Manès Sperber paru dans La Révolution prolétarienne, n° 74 (375), juillet-août 1953, p. 1

Le parti socialiste unifié de l’Allemagne orientale n’est plus. Les trois mots de son nom signifiaient trois mensonges : il n’était pas un parti, mais une agence de répression et d’exploitation au service d’un occupant impérialiste et totalitaire ; il usait du mot socialiste comme un assassin qui se servirait de la carte d’identité de sa victime ; il était unifié comme le loup est uni à l’agneau qu’il a dévoré. Il prétendait incarner et en même temps diriger le prolétariat. Quelques heures après le soulèvement des ouvriers ce parti s’est réfugié, tremblant, derrière les tanks qui allaient écraser l’insurrection ouvrière. Le rideau de brouillard est déchiré irréparablement. La contre-révolution totalitaire qui se déguise sous les drapeaux qu’elle a volés à la révolution et se réclame de l’unanimité prolétarienne, se trouve enfin démasquée aux yeux de tout un peuple qu’elle peut tuer, mais qu’elle ne pourra plus jamais tromper. Les journées de juin 1953 sont le commencement de la fin de la plus grande imposture non-religieuse que le monde ait jamais connue.

Article de René Cavanhié alias R. Cavan paru dans Le Libertaire, n° 248, 22 décembre 1950, p. 3

Si l’action se déroule dans le même cadre et le même milieu que « Fontamara » (1) nous n’avons retrouvé que par éclairs l’âpreté et la vigueur de ce dernier roman. Là, des personnages taillés à la cognée évoluaient sur de la lave, ici ils sont ciselés par un poète. Nous préférions le bûcheron, et la première manière convenait mieux à ce peuple de « cafoni », véritables serfs du XXe siècle, à ces régions dures et hostiles.

Article de Jean Blanzat paru dans Combat, 8 juillet 1949, p. 4

IGNAZIO SILONE est né en 1900 dans un village des Abruzzes. Son père possédait, dans ce pays aride, quelques hectares de terre, et, pour en compléter le revenu, la mère faisait du tissage. Ignazio n’avait pas quinze ans quand sa famille périt presque tout entière dans un tremblement de terre. Orphelin et sans ressources, Silone vint à Rome et gagna sa vie en vendant des journaux. Mais, déjà, la misère des « cafoni », les paysans de sa province, l’avait frappé ; à dix-sept ans, Silone était devenu secrétaire de l’un des premiers syndicats ouvriers agricoles.

Article de Gilbert Sigaux paru dans Combat, 10 août 1950, p. 4

IL ne faut pas chercher à définir et à comprendre les œuvres d’Ignazio Silone indépendamment de ses prises de position politiques. Lui-même nous en avertit :

« Écrire n’a pas été et ne pouvait être, pour moi, sauf en quelque rare moment de grâce, une sereine jouissance esthétique, mais la laborieuse et solitaire continuation d’une lutte, après que je me fus séparé de mes compagnons les plus chers ».

Article de Jean Rous paru dans Franc-Tireur, 1er octobre 1947, p. 2

ALLONS-NOUS vers l’âge d’or ou vers une nouvelle barbarie ? Le régime de demain sera-t-il un capitalisme rénové sous la forme d’un capitalisme d’État, sera-t-il le socialisme, ou bien quelque chose d’entièrement original ?

Article de Paul Sénac paru dans Force ouvrière, n° 48, 21 novembre 1946, p. 11

Nous nous débattons tous, il faut en convenir, dans un chaos intellectuel indescriptible. Une immense supplication, comme une prière, monte des foules inquiètes vers ceux qui mènent le monde. « Dans votre sillage, messieurs, où allons-nous ? Où nous conduisez-vous ? » Telles sont les questions que, sourdement, se pose l’énorme majorité des hommes qui n’ont pas encore cessé de penser ni de réfléchir.

Article d’Edmond Humeau paru dans Force ouvrière, n° 274, 5 avril 1951, p. 7

VOICI l’ouvrage qu’il faut recommander à tous les jeunes qui se demandent quelle signification peut prendre honnêtement la vie d’un révolutionnaire dont l’histoire a été trahie et qui survit aux multiples désastres sans aliéner son espoir ni même altérer son action. L’exemple est fantastique en notre temps de confusion : une pointe de platine.

Article de Paul Sénac paru dans Force ouvrière, n° 103, 18 décembre 1947, p. 12

LES restrictions de papier, supprimant nos chroniques, nous font vous parler de la disparition de Victor Serge avec un certain retard.

Article de David Rousset paru dans Combat, le 18 avril 1950, p. 1 et 5 et le 19 avril 1950, p. 1 et 6

AU cœur de la crise morale et intellectuelle de la gauche se trouve cette question à deux faces : pourquoi la révolution socialiste n’a-t-elle pas eu lieu ? Demeure-t-elle possible ?

Appel paru dans Gavroche, n° 169, 24 décembre 1947, p. 1-2

NOUS publions aujourd’hui le texte intégral du premier appel adressé par un groupe d’intellectuels français à la conscience internationale. Soucieux de préciser publiquement leurs positions intellectuelles, morales et politiques devant les événements et décidés à résister à la poussée de forces qui, dans l’univers et à l’intérieur de chaque nation, aveuglent aujourd’hui les esprits, préparant ainsi des catastrophes que certains considèrent comme fatales, quelques hommes de gauche, qui croient encore à la liberté et à la responsabilité, ont choisi de préciser leurs accords sur le plan de la vie internationale, comme sur celui de la vie nationale.

Article paru dans Travailleurs immigrés en lutte, n° 4, octobre 1976, p. 5

Un des rares amendements fait par les bureaucrates bourgeois à l’Avant-projet de Charte nationale, est relatif à la religion. L’Islam a été proclamé religion d’État. On apprend (toujours dans la Charte) que l’Islam est une des caractéristiques principales du socialisme, tel que le conçoivent nos exploiteurs.

Article signé Jean-Claude paru dans Le Monde libertaire, n° 589, 4 avril 1985, p. 8

DEPUIS plus de vingt ans, l’Algérie est indépendante. La bureaucratie et la bourgeoisie nationale ont pris le relais des colons français pour exploiter à leur tour le peuple. La situation économique, sociale et politique est catastrophique. Le bilan pour les travailleurs est donc bien maigre.

Article signé Jean-Claude paru dans Le Monde libertaire, n° 588, 28 mars 1985, p. 8

LE F.L.N. comme si vous y étiez. Ce parti obéit à la même logique qui mène tous les partis. Chadli Bendjedid, actuel responsable du parti, après Boumediene, a imprimé à l’Algérie de 1985 un caractère réaliste, remettant en cause la politique économique de l’après-révolution. De cette révision découle un revirement d’alliances. Et pour ce faire, il y a eu nécessité d’une épuration dans l’appareil gouvernemental. La deuxième partie de cet article fera le point sur le situation du socialisme algérien et le façon dont il est vécu par la population.

Article paru dans Combat communiste, n° 2, 17 janvier 1975, p. 1 et 4

« L’Algérie va passer à la deuxième étape de sa révolution : la révolution socialiste », vient de déclarer le colonel-président Boumedienne. Les journaux algériens ressemblent aux publications maoïstes ou castristes : sur les pages d’ « El Moudjahid » s’étalent des slogans glorifiant « l’édification socialiste », des récits des exploits de volontaires de l’Armée Nationale Populaire sur les « chantiers du socialisme ». Boumedienne s’engage donc sur la voie déjà empruntée par les Staline, Mao et Castro : tenter de construire une économie nationale dans un pays arriéré à l’heure où toutes les places sont prises sur le marché mondial. Pour atteler les masses populaires à cette tâche, la bourgeoisie n’est pas avare de slogans « socialistes ». Qu’importe l’étiquette, pourvu que le Capital s’accumule… L’indépendance de l’Algérie, acquise au prix d’un million de morts, a certes mis fin à l’oppression coloniale, mais elle n’a pas libéré les travailleurs de l’exploitation capitaliste.

Article paru dans Informations & Liaisons Ouvrières, n° 20, avril 1960, p. 10-12

Fritz Sternberg – Éditions du Seuil.

(I vol. 670 pages).

Ne pouvant lire que fort peu de périodiques, je n’ai connaissance que de deux « critiques » de l’ouvrage de Sternberg, en fait deux présentations louangeuses, mais des plus quelconques.

Recension de Pierre Vaquez parue dans La Révolution prolétarienne, n° 123 (424), janvier 1958, p. 30-31

Tito est-il le héros de l’indépendance nationale et le libérateur de la Yougoslavie ?

Tito incarne-t-il ce qu’on peut appeler le communisme libéral ?

Quelles sont les véritables causes du conflit Tito-Staline ou du Parti Communiste Yougoslave avec le Kominform ?

Le culte de la personnalité sévit-il en Yougoslavie tout comme en U.R.S.S. ?

Existe-t-il une démocratie intérieure au sein du Parti Communiste Yougoslave ?

Où va le titisme ?

Éditorial paru dans L’Internationale, n° 2 (128), juillet 1962, p. 1

Mais en même temps que l’indépendance se présentent des problèmes nouveaux. Et ces problèmes ont fait surgir dès le début une crise douloureuse aux sommets, à la direction de la Révolution algérienne. Ces problèmes n’intéressent pas seulement les Algériens. Ils préoccupent aussi tous ceux qui ont participé au combat du peuple algérien. Car le destin de la Révolution algérienne est de la plus grande importance non seulement pour les Algériens mais pour l’ensemble des masses exploitées et opprimées du monde entier.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.